福岡独特の文化「屋台」。

天神・長浜屋台街の屋台にて米焼酎のトップ

ブランド「球磨焼酎」が楽しめます。

屋台グルメと一緒にお楽しみください。

参加蔵元一覧

人吉球磨から、全26蔵元が参加!

| 合資会社大石酒造場 | 有限会社松下醸造場 |

| 有限会社林酒造場 | 合名会社豊永酒造 |

| 株式会社恒松酒造本店 | 合資会社宮元酒造場 |

| 抜群酒造合資会社 | 房の露株式會社 |

| 木下醸造所 | 有限会社那須酒造場 |

| 高橋酒造株式会社 | 株式会社堤酒造 |

| 松の泉酒造合資会社 | 松本酒造場 |

| 合資会社高田酒造場 | 合資会社宮原酒造場 |

| 常楽酒造株式会社 | 六調子酒造株式会社 |

| 株式会社鳥飼酒造 | 繊月酒造株式会社 |

| 合資会社寿福酒造場 | 株式会社福田酒造 |

| 深野酒造株式会社 | 株式会社白岳酒研究所 |

| 合資会社大和一酒造元 | 有限会社渕田酒造本店 |

提供銘柄一覧

蔵元が自身を持って提供する

52銘柄が一同に集結!

合資会社大石酒造場

鬼倒

ONITAOSHI

「鬼倒」は清冽な球磨の伏流水と厳選したお米で仕込み、自然熟成法に加え、超音波「PASS」を導入した、悪酔い、二日酔いの少ない体に優しい革命的焼酎です。

ABOUTー酒造についてー

球磨川の最上流、宮崎県との県境に近い水上村にある『大石酒造場』。1872年の創業時から生産している本格焼酎「鬼倒」は、地元で作られた食川米と球磨の伏流水で仕込んだ本格焼酎として、昔も今も地元の人を中心に愛されています。

合資会社大石酒造場

大石

OOISHI

豊かな大地が育んだ豊富なお米と球磨川の伏流水が、コクがあり、まろやかで味わい深い本格焼酎を育て上げました。代々受け継がれたこの味は、多くの皆様方にご愛飲いただいています。琥珀熟成の深い味わいをどうぞお楽しみ下さい。

ABOUTー酒造についてー

球磨川の最上流、宮崎県との県境に近い水上村にある『大石酒造場』。1872年の創業時から生産している本格焼酎「鬼倒」は、地元で作られた食川米と球磨の伏流水で仕込んだ本格焼酎として、昔も今も地元の人を中心に愛されています。

有限会社松下醸造場

桜の里

SAKURANOSATO

地元農家が丹精込めて作った上質な球磨産米を100%使用。桜の里、水上村を想わせる、フルーティでまろやかな味わいの本格米焼酎。水上村は、4月には3万本の桜が咲くことから「桜の里」と名付けました。

ABOUTー酒造についてー

代表銘柄は「最古蔵」。1804 年の創業で、球磨焼酎の蔵元としてはとても古い蔵元です。初代の萬屋次兵衛は現在の人吉市から球磨川の源流にある水上村に移り住み、豊富にできた米を使って清酒造りを始めたと伝わります。

有限会社松下醸造場

最古蔵

SAIKOGURA

江戸時代より初代次兵衛が焼酎を造り始めて球磨焼酎最古の蔵元です。

米の華やか香りとスッキリした味わいが特徴です。

ABOUTー酒造についてー

代表銘柄は「最古蔵」。1804 年の創業で、球磨焼酎の蔵元としてはとても古い蔵元です。初代の萬屋次兵衛は現在の人吉市から球磨川の源流にある水上村に移り住み、豊富にできた米を使って清酒造りを始めたと伝わります。

有限会社林酒造場

極楽(常圧)

GOKURAKU

常圧蒸留法により 米もろみをじっくり煮て、お米の自然で豊かな味わいを昇華させ、 濃醇な風味と旨味を凝縮し、醇な風味と旨味を凝縮した焼酎です。 独特の甘味と香ばしい薫りはそのままにやわらかなまろみをお楽しみ下さい。

ABOUTー酒造についてー

「林酒造場」は400年ほど前から相良藩主の御仮屋(宿泊所)として焼酎造りを許されていたといわれる蔵元です。15代にわたって米焼酎を造り続けており、現在の代表銘柄は”‘酒は楽しさの極み”と名づけた「極楽」。

有限会社林酒造場

極楽(減圧)

GOKURAKU

減圧蒸留法により華やかな香りとスッキリした焼酎に仕上げました。 フルーティでやわらかに甘い香り、きめ細かな口当たりであと切れがよい焼酎です。

ABOUTー酒造についてー

「林酒造場」は400年ほど前から相良藩主の御仮屋(宿泊所)として焼酎造りを許されていたといわれる蔵元です。15代にわたって米焼酎を造り続けており、現在の代表銘柄は”‘酒は楽しさの極み”と名づけた「極楽」。

合名会社豊永酒造

華吟

HANAGIN

吟醸酵母と豊永蔵独自の醸造技術から誕生した、今までにない華やかな香りの焼酎です。

甘く、上品で華やかな味わいをお楽しみください。

ロックでもお湯割りでも、さらに香りが引き立ちます。

ABOUTー酒造についてー

球磨郡湯前町の『豊永酒造』の創業は、1894 (明治27) 年。『豊永酒造』では、「球磨の原料・球磨の水・球磨の人」による焼酎造りを大切にしています。さらに近年は自社田でも有機米を栽培し、田植え・稲刈りなどの農作業は陰暦に従い、月の満ち欠けを見ながら蒸留を行うなど、ビオディナミと呼ばれる自然農法を実践しています。

合名会社豊永酒造

一九道

IKKOUDO

ストレートで楽しめる焼酎を求めて誕生した「一九道」。テイスティングを重ね、アルコール度数19度と、一般的な焼酎より低めの度数に仕上げました。貯蔵の最後にシェリー樽で熟成させることで、軽やかな飲み心地と、米焼酎の持つコクや甘みを両立させています。

ABOUTー酒造についてー

球磨郡湯前町の『豊永酒造』の創業は、1894 (明治27) 年。『豊永酒造』では、「球磨の原料・球磨の水・球磨の人」による焼酎造りを大切にしています。さらに近年は自社田でも有機米を栽培し、田植え・稲刈りなどの農作業は陰暦に従い、月の満ち欠けを見ながら蒸留を行うなど、ビオディナミと呼ばれる自然農法を実践しています。

株式会社恒松酒造本店

球磨拳(減圧)

KUMAKEN

黄麹で仕込んでいた昔ながらの球磨焼酎を復刻。黄麹菌と酵母で低温発酵させ、通常の約2倍量の麹を使ったリッチで味わい深い逸品です。艶やかな吟醸香を生かすために無濾過で仕上げてあります。

ABOUTー酒造についてー

創業は1917年。球磨焼酎の蔵元としては比較的新しいものの、100 年以上の歴史を持つ蔵です。初代·恒松長太郎は、多良木町の田畑の約1/3 を所有していたという豪農。蔵に入りきらないほどの米を活用する手段として、米焼酎の製造を始めたといいます。

株式会社恒松酒造本店

球磨拳(常圧)

KUMAKEN

常圧で蒸留したうえ長期熟成し無濾過で仕上げました。華やかな中に深い芳醇な味わいが加わり、他の米焼酎との違いがはっきり分かります。

ABOUTー酒造についてー

創業は1917年。球磨焼酎の蔵元としては比較的新しいものの、100 年以上の歴史を持つ蔵です。初代·恒松長太郎は、多良木町の田畑の約1/3 を所有していたという豪農。蔵に入りきらないほどの米を活用する手段として、米焼酎の製造を始めたといいます。

合資会社宮元酒造場

肥後路

HIGOJI

原料である米の風味と甘味があり、 まろやかな口当たりでバランスのとれた逸品。吟醸酒のような味わいは、口に含むと純米酒特有の香りと膨らみが…。お湯割りにするとさらにこの膨らみが全面に溢れ、燗酒のような味わいを堪能できる。

ABOUTー酒造についてー

大きな蔵の外壁に‘‘蔵人伝承づり”の言葉を掲げる『宮元酒造場」。300年以上前に「萬屋」として創業し、1810 (文化7) 年、第32代相良藩当主相良頼徳公より(茶屋)焼酎づくりを拝授。

抜群酒造合資会社

熟香抜群

JUKUKOBATSUGUN

『熟香抜群』は樽貯蔵ブレンド酒です。樽は主に南ヨーロッパ産のシェリー樽の古樽を使用しています。すっきりタイプの長期貯蔵酒。甘口で、香りの良さが自慢。

ABOUTー酒造についてー

抜群酒造が蔵を構えるのは球磨郡多良木町。私たちが目指す焼酎は、「やっぱりコレだな」と 旨さをかみしめるこの一杯。“いつも変わらぬ製品をコンスタントに提供し続ける” 私たちはこれからも変わらぬ焼酎造りへの挑戦を続けてまいります。

抜群酒造合資会社

ばつぐん

BATSUGUN

お米と天然水だけでつくった伝統の球磨焼酎で、ソフトな味わいが特徴です。そのまま燗をして、又お湯割り、水割り、ロック、ウーロン茶割りなど、いろんな飲み方でお楽しみください。

ABOUTー酒造についてー

抜群酒造が蔵を構えるのは球磨郡多良木町。私たちが目指す焼酎は、「やっぱりコレだな」と 旨さをかみしめるこの一杯。“いつも変わらぬ製品をコンスタントに提供し続ける” 私たちはこれからも変わらぬ焼酎造りへの挑戦を続けてまいります。

房の露株式會社

房の露 吟

FUSANOTSUYU GIN

もろみの段階から低温で発酵、熟成させ香りとうまみを抽出しました。黄麹を使っているため、芳醇な香りの焼酎です。選りすぐりの米を使い、割水には日本で美しい川として環境庁より指定を受けた球磨川の新層地下水を用いました。

ABOUTー酒造についてー

国道219号に面して開放されている薄暗い蔵の中には、大きな樽がぎっしりと並んでいます。『房の露』の創業は、1907 (明治40) 年。現社長堤和弘さんの祖父である重蔵さんが、芋焼酎、醤油、味噌の製造販売を行う堤商店を開いたことに始まります。

房の露株式會社

黄金郷

OUGONKYOU

海外より取り寄せたシェリー樽に長期熟成させた本格焼酎です。シェリー樽特有の ほんのりとした甘い香りを持ち、長期熟成ならではの滑らかな舌触りが特徴です。樽香により炭酸で割っても美味しくお召し上がりいただけます。

ABOUTー酒造についてー

国道219号に面して開放されている薄暗い蔵の中には、大きな樽がぎっしりと並んでいます。『房の露』の創業は、1907 (明治40) 年。現社長堤和弘さんの祖父である重蔵さんが、芋焼酎、醤油、味噌の製造販売を行う堤商店を開いたことに始まります。

房の露株式會社

特醸 蔵八

TOKUJO KURAHACHI

米焼酎の最高傑作の吟醸焼酎と500年の伝統の米焼酎をマリッジさせることにより典雅な香りと深みのある味わいをもつ本格米焼酎を造り上げました。

ABOUTー酒造についてー

国道219号に面して開放されている薄暗い蔵の中には、大きな樽がぎっしりと並んでいます。『房の露』の創業は、1907 (明治40) 年。現社長堤和弘さんの祖父である重蔵さんが、芋焼酎、醤油、味噌の製造販売を行う堤商店を開いたことに始まります。

房の露株式會社

房の露 青ラベル

FUSANOTSUYU AO-LABEL

500年の伝統の本格米焼酎と米焼酎の最高傑作の吟醸焼酎とをマリッジさせることにより伝承の味の中にも、新しい典雅な香りと深みのある味わいを持たせた本格焼酎です。

ABOUTー酒造についてー

国道219号に面して開放されている薄暗い蔵の中には、大きな樽がぎっしりと並んでいます。『房の露』の創業は、1907 (明治40) 年。現社長堤和弘さんの祖父である重蔵さんが、芋焼酎、醤油、味噌の製造販売を行う堤商店を開いたことに始まります。

木下醸造所

文蔵

BUNZOU

蒸留後、珍しい地下タンクにて2年熟成させ瓶詰め出荷されるこの焼酎は、常圧蒸留ならではのコクと2年という熟成としては非常に熟成感があります。味も香りも濃く、一般的な軽い米焼酎とは一線を画す主張のある米焼酎です。

ABOUTー酒造についてー

文久2年(1862)創業、相良藩から醸造、販売の「茶屋」の免許を与えられた由緒ある蔵元・木下醸造所。球磨地方の民謡「六調子」に登場する文蔵が創業者で、その名を冠した銘柄を使用しています。

木下醸造所

茅葺

KAYABUKI

文蔵をさらに6年寝かせた長期熟成酒 。とげとげしさが抜け、まろやかですっきりとし、悠久の時の流れを感じさせます。

ABOUTー酒造についてー

文久2年(1862)創業、相良藩から醸造、販売の「茶屋」の免許を与えられた由緒ある蔵元・木下醸造所。球磨地方の民謡「六調子」に登場する文蔵が創業者で、その名を冠した銘柄を使用しています。

有限会社那須酒造場

球磨の泉(常圧)

KUMANOIZUMI

手造りで仕上げたもろみを常圧蒸留して造りました。伝統の米焼酎ならではの個性のある風味と長期貯蔵による甘み、まろやかさが特徴です。ストレート、お湯割り等、人肌程度にお燗をすると一段と旨みを楽しめます。

ABOUTー酒造についてー

球磨川上流、石蔵の残る多良木町ののどかな田園地帯にある「那須酒造場』主力は常圧焼酎。赤いラベルが目印の代表銘柄「球磨の泉」は、初代から受け継がれてきた伝統製法で造られる焼酎です。

有限会社那須酒造場

球磨の泉(減圧)

KUMANOIZUMI

常圧蒸留を主体とする同蔵で唯ーとなる減圧焼酎。香りも高く、食中酒として飲むことで口の中をさっぱりリセットしてくれます。

ABOUTー酒造についてー

球磨川上流、石蔵の残る多良木町ののどかな田園地帯にある「那須酒造場』主力は常圧焼酎。赤いラベルが目印の代表銘柄「球磨の泉」は、初代から受け継がれてきた伝統製法で造られる焼酎です。

高橋酒造株式会社

KAORU

KAORU

「これまで焼酎を飲まなかった世代の方でも毎日カジュアルに楽しめる米焼酎をつくりたい」そんな思いから生まれたのが白岳KAORUです。フルーティな吟醸香と、米焼酎ならではの甘味とコクが特長です。

ABOUTー酒造についてー

「白岳」「白岳しろ」の2銘柄を擁し、日本国内のみならず、世界に向けて”球磨焼酎”、の名を知らしめた『高橋酒造』。1900 (明治33) 年の創業時は小さな蔵元としてのスタートで、味噌や醤油の醸造も行っていたと伝わります。

高橋酒造株式会社

白岳くまモンラベル

HAKUTAKE

厳選された米と良質な球磨川水系の地下水を使用した本格米焼酎「白岳」のくまモンラベルです。

ABOUTー酒造についてー

「白岳」「白岳しろ」の2銘柄を擁し、日本国内のみならず、世界に向けて”球磨焼酎”、の名を知らしめた『高橋酒造』。1900 (明治33) 年の創業時は小さな蔵元としてのスタートで、味噌や醤油の醸造も行っていたと伝わります。

株式会社堤酒造

米益

KOMEMASU

熊本県産の吟醸黄麹を使用し、清酒仕込みの華やぎのある焼酎に仕上がっています。「こめます」は低温でじっくりと3週間仕込みを行っており、一般の焼酎よりも焼酎としての収量は少ないものの香りが立ち、フルーティーな飲み口です。

ABOUTー酒造についてー

昔ながらの蔵造りで、伝統を大切にしながらも、次世代につなぐ新たな球磨焼酎造りに向けて挑戦しています。球磨川の美しい水、米、澄んだ空気に恵まれた風土を生かし、この地でしか造ることのできない本格焼酎を目指して製造しています。

株式会社堤酒造

時代蔵八

JIDAIKURAHACHI

古来から球磨地方で造られてきた500年の歴史を持つ常圧蒸留の製法で濃醇な味を今甦らせました。原酒を甕で寝かせることで雑味を取り除き、コクのある磨かれた焼酎に仕上げました。

ABOUTー酒造についてー

昔ながらの蔵造りで、伝統を大切にしながらも、次世代につなぐ新たな球磨焼酎造りに向けて挑戦しています。球磨川の美しい水、米、澄んだ空気に恵まれた風土を生かし、この地でしか造ることのできない本格焼酎を目指して製造しています。

松の泉酒造合資会社

松の泉

MATSUNOIZUMI

球磨・白髪岳の花崗岩を歳月をかけくぐり抜けた良質の地下水と、丹精込めて育てた良質な米から造られた本格焼酎です。ストレート、ロック、炭酸割り、お湯割り、水割りでどうぞ。

ABOUTー酒造についてー

先人が育んだ焼酎文化を受け継ぎ、「米・水・人・蔵」の伝統製法を、創業以来守り抜いています。また、その伝統を大切にしながら、丹精を込め、よりうまい焼酎造りに努めています。

松の泉酒造合資会社

水鏡無私 吟醸

SUIKYOMUSHI GINJO

山田錦米を使い、吟醸酵母を黄麹を用い、低温発酵することで、吟醸酒のような本格焼酎に仕上げました。華やかな香りと上質な甘みをお楽しみください。

ABOUTー酒造についてー

先人が育んだ焼酎文化を受け継ぎ、「米・水・人・蔵」の伝統製法を、創業以来守り抜いています。また、その伝統を大切にしながら、丹精を込め、よりうまい焼酎造りに努めています。

松本酒造場

緑松(みどりまつ)

MIDORIMATSU

定番焼酎。手造り麹による小仕込みの丁寧な造りはそのままに飲み飽きしない味わいです。

ABOUTー酒造についてー

球磨のほぼ中央にあるあさぎり町で焼酎造りをはじめました。創業当時の建物が残る蔵の、石つくりの麹室で麹を手づくりすることは変わりませんが、その伝統の中に、独自の自家培養酵母を使い、当蔵ならではの香りと味わいを追求しています。

松本酒造場

くま川下り

KUMAGAWAKUDARI

創業当時の建物が残る蔵の、石つくりの麹室で麹を手づくりをします。その伝統の中に、独自の自家培養酵母を使い、当蔵ならではの香りと味わいを追求しています。香りがほどよくあり、味わいがあってもくどくないものとなっております。

ABOUTー酒造についてー

球磨のほぼ中央にあるあさぎり町で焼酎造りをはじめました。創業当時の建物が残る蔵の、石つくりの麹室で麹を手づくりすることは変わりませんが、その伝統の中に、独自の自家培養酵母を使い、当蔵ならではの香りと味わいを追求しています。

合資会社高田酒造場

五十四萬石

GOJYUYONMANGOKU

原料の米は、地元産のあさぎり米。高品質の米を贅沢に使った純米焼酎。やわらかな口当たり、米本来のうまみとキレの良さが特徴です。

ABOUTー酒造についてー

熊本県球磨郡あさぎり町の「合資会社高田酒造場」は、焼酎造りにこだわり続けて100余年、球磨焼酎の伝統を守りながら丁寧な仕込みにこだわり、常にチャレンジし続けています。『できるだけ自然のままに』これが私たちの焼酎造りの基本です。

合資会社高田酒造場

あさぎりの花

ASAGIRINOHANA

撫子(なでしこ)の花酵母は、発酵の段階から麹蔵周辺に吟醸の香りが漂います。米の甘みも爽やかで華やかな香り高い焼酎を実現しました。まるで清酒の搾りたてのような旨さです。

ABOUTー酒造についてー

熊本県球磨郡あさぎり町の「合資会社高田酒造場」は、焼酎造りにこだわり続けて100余年、球磨焼酎の伝統を守りながら丁寧な仕込みにこだわり、常にチャレンジし続けています。『できるだけ自然のままに』これが私たちの焼酎造りの基本です。

合資会社宮原酒造場

宮の誉

MIYANOHOMARE

国産米と豊富な地下水を得て造り上げた甕仕込で昔ながらの単式蒸留器を用いて仕上げた口当たりのよいコクのある球磨焼酎。

ABOUTー酒造についてー

宮原酒造では、昔ながらの石室で造ったこうじ米と清流球磨川の豊富な伏流水を使い、寒仕込で造ったモロミを単式蒸留器で常圧蒸留します。造られた原酒はかめに長期貯蔵。じっくりと時間をかけ、手間を惜しまず、心を込めて1本1本丁寧に製造しています。

常楽酒造株式会社

秋の露 樽

AKINOTSUYU TARU

純米球磨焼酎をさらに樫樽で貯蔵熟成した、琥珀色に輝くフレーバーな香りの焼酎です。琥珀色に輝く高貴な樽香が特徴です。

ABOUTー酒造についてー

大正元年創業、数々の受賞歴をもつ、 熊本・球磨にかまえる老舗の本格焼酎蔵。豊かな大自然の元、長い歴史、伝統を経て造られた本格焼酎は、 公的な鑑評会にて名誉ある優秀賞を受賞するほどこだわり抜き、極めた味わいです。

常楽酒造株式会社

秋の露 蔵のこだわり

AKINOTSUYU KURANOKODAWARI

熟成された原酒は琥珀色に輝き、ほのかにバニラを思わせる芳醇な香り、まろやかな味わいをお楽しみいただける樽焼酎となります。「秋の露 樽」よりもさらに貯蔵期間が長くよりまろやかに樽香が引き立つ仕上がりとなっています。

ABOUTー酒造についてー

大正元年創業、数々の受賞歴をもつ、 熊本・球磨にかまえる老舗の本格焼酎蔵。豊かな大自然の元、長い歴史、伝統を経て造られた本格焼酎は、 公的な鑑評会にて名誉ある優秀賞を受賞するほどこだわり抜き、極めた味わいです。

六調子酒造株式会社

長熟特吟六調子

CHOJUKU TOKUGIN ROKUCYOSHI

二次掛けに黄麹を用いて長期貯蔵する中で出てくる特徴的な甘味です。味と香りとコクが渾然と調和した深みのある味わいです。

ABOUTー酒造についてー

1923年、「長熟六調子酒造」は「池邊酒造」として創業しました。3 年後、5年後、20年後の味を想像しながら醸造し、温度や湿度を管理して味をコントロールするテクニックは唯一無ニです。

六調子酒造株式会社

心月

SHINGETSU

古式をふまえた球磨焼酎の原点を語る一本です。コクがあるのにさらりとして、かすかに蜂蜜のような甘さが残るのが特徴です。ラベルの文字は熊谷守一画伯。お湯割り、ロックでお楽しみください。

ABOUTー酒造についてー

1923年、「長熟六調子酒造」は「池邊酒造」として創業しました。3 年後、5年後、20年後の味を想像しながら醸造し、温度や湿度を管理して味をコントロールするテクニックは唯一無ニです。

株式会社鳥飼酒造

吟香 鳥飼

GINKA TORIKAI

「吟香(ぎんか) 鳥飼 とりかい」の生命は華やかな香りと柔らかな味わいにあります。蒸留酒のための吟醸麹づくり技術と、自家培養の酵母によって生まれました。

ABOUTー酒造についてー

鳥飼酒造は400年前より現在地にあります。技術の向上を目指し、第一に伝統的手法による事、第二にオリジナルである事、第三に飲まれる皆様の支持を得る事。この三つの条件を満たす為に研究し続けています。私達の焼酎の特徴は吟醸麹(58%に磨かれた米)と香りにあります。

繊月酒造株式会社

繊月

SENGETSU

球磨焼酎の本場、人吉球磨で最も愛飲されている、繊月酒造の代表銘柄。まろやかで旨みのある米焼酎です。

ABOUTー酒造についてー

酒造の名は、相良藩の居城の別名を「繊月城」と呼ぶことから名づけられました。明治36年に初代治助が創業。当時では珍しく創業当初から蔵専属の杜氏を抱え、蔵子の中から次の杜氏を代々輩出し、現在では6代目の杜氏が独自の伝承の技を守っています。

繊月酒造株式会社

峰の露

MINENOTSUYU

常圧蒸留昔100%、黒麹仕込み。昔ながらの製法で造られた球磨焼酎の原点ともいうべき味わい深い逸品。

ABOUTー酒造についてー

酒造の名は、相良藩の居城の別名を「繊月城」と呼ぶことから名づけられました。明治36年に初代治助が創業。当時では珍しく創業当初から蔵専属の杜氏を抱え、蔵子の中から次の杜氏を代々輩出し、現在では6代目の杜氏が独自の伝承の技を守っています。

繊月酒造株式会社

川辺

KAWABE

18年連続で水質日本一を極めた清流川辺川の水と、その名水で育った相良村産米のみで作り上げた純米焼酎。 清流を想い、透きとおるような香りと味わいが特徴です。水割りがおすすめです。

ABOUTー酒造についてー

酒造の名は、相良藩の居城の別名を「繊月城」と呼ぶことから名づけられました。明治36年に初代治助が創業。当時では珍しく創業当初から蔵専属の杜氏を抱え、蔵子の中から次の杜氏を代々輩出し、現在では6代目の杜氏が独自の伝承の技を守っています。

合資会社寿福酒造場

武者返し

MUSYAGAESHI

球磨産「ヒノヒカリ」の新米を贅沢に使用。濃厚でありながら、後口がキレる焼酎は、食中酒に最適。

ABOUTー酒造についてー

明治23年創業以来常圧蒸留ひとすじを守り続けています。地元産新米100%を原料とし、一粒一粒の米に愛情をかけ、子育てのような想いで造っています。全工程を手作業で造りますので大量生産はできませんが、一本一本心を込めて蔵出しをしています。

株式会社福田酒造

山河

SANGA

良質の米と球磨川伏流水の水を使って仕込みをした純米焼酎です。口当たりが良いのが特徴です。

ABOUTー酒造についてー

初代福田國彦が昭和10年に熊本県人吉 (ひとよし)市にて創業。華やかで、きれいな酒質の酒造りめざしています。『効率より品質』を第一に考え、清潔な環境を保ち、麹、酵母を常に適温に管理しています。

株式会社福田酒造

樽御輿

TARUMIKOSHI

純米焼酎を長期間樽にて貯蔵し、熟成しました。心地よい樽に香りとほのかに漂う甘みが特徴です。食後の一杯に、ロックがオススメです。

ABOUTー酒造についてー

初代福田國彦が昭和10年に熊本県人吉 (ひとよし)市にて創業。華やかで、きれいな酒質の酒造りめざしています。『効率より品質』を第一に考え、清潔な環境を保ち、麹、酵母を常に適温に管理しています。

深野酒造株式会社

誉の露

HOMARENOTSUYU

黒麹独特の香りと常圧ならではの呑みごたえのある純米焼酎。米のやさしい甘味が生きています。

ABOUTー酒造についてー

1823年創業。2023年で創業200周年を迎えました。蔵には、150年ほど前の手作りの土カメが並んでおり、見学も試飲もできます。拘るのは「造り」だけではなく、一人一人のお客様をおもてなしする「心」でもあると信じて製造を続けています。

深野酒造株式会社

彩葉

SAIBA

吟醸酵母と日本酒に近いタイプの白麹を使用し厳しい温度管理のもと、低温醗酵させることで生まれる華やかな香りとマイルドでフルーティーな味わいが特徴的。

ABOUTー酒造についてー

1823年創業。2023年で創業200周年を迎えました。蔵には、150年ほど前の手作りの土カメが並んでおり、見学も試飲もできます。拘るのは「造り」だけではなく、一人一人のお客様をおもてなしする「心」でもあると信じて製造を続けています。

深野酒造株式会社

球磨ン衆 くまモンラベル

KUMANSYU

軽やかな飲み口とおだやかな香りが特徴で、毎日飲んでも飲み飽きない旨さは、晩酌に最適です。

ABOUTー酒造についてー

1823年創業。2023年で創業200周年を迎えました。蔵には、150年ほど前の手作りの土カメが並んでおり、見学も試飲もできます。拘るのは「造り」だけではなく、一人一人のお客様をおもてなしする「心」でもあると信じて製造を続けています。

株式会社白岳酒研究所

白岳しろ

HAKUTAKE SHIRO

どんな料理にも合い、素材本来の良さや味わいを引き出す食中酒です。上品な香りと軽やかな口あたり。

ABOUTー酒造についてー

明治33年(1900年)の創業から熊本県人吉球磨地方で、本格米焼酎「白岳・しろ」を製造販売する高橋酒造㈱の品質へのこだわりが、昭和61年(1986年)高橋酒造㈱の原酒の製造工場として㈱白岳酒造研究所の設立に至りました。これからもひたすらに、本格米焼酎にこだわり続け、球磨焼酎ブランドを守る使命を果たすために、伝統と革新の両立にチャレンジしていきます。

株式会社白岳酒研究所

金しろ

KINSHIRO

アメリカンホワイト樽、コニャック樽、シェリー樽の3種の樽で熟成させた本格米焼酎を絶妙のバランスで配合し、本格米焼酎「しろ」とブレンドしました。芳醇な香りと、樽熟成が生み出すまろやかで厚みのある口当たりが特長です。

ABOUTー酒造についてー

明治33年(1900年)の創業から熊本県人吉球磨地方で、本格米焼酎「白岳・しろ」を製造販売する高橋酒造㈱の品質へのこだわりが、昭和61年(1986年)高橋酒造㈱の原酒の製造工場として㈱白岳酒造研究所の設立に至りました。これからもひたすらに、本格米焼酎にこだわり続け、球磨焼酎ブランドを守る使命を果たすために、伝統と革新の両立にチャレンジしていきます。

株式会社白岳酒研究所

銀しろ

GINSHIRO

麗しく華やいだ吟醸香と透き通った味わいが特長。水と米、そして吟醸酵母を使い低温発酵で丁寧に造ったものを本格米焼酎「しろ」とブレンド。米ならではの香りのよさを最大限に引き出し、マイルドでスムーズなのど越しと深くまろやかな味わいに仕上げました。

ABOUTー酒造についてー

明治33年(1900年)の創業から熊本県人吉球磨地方で、本格米焼酎「白岳・しろ」を製造販売する高橋酒造㈱の品質へのこだわりが、昭和61年(1986年)高橋酒造㈱の原酒の製造工場として㈱白岳酒造研究所の設立に至りました。これからもひたすらに、本格米焼酎にこだわり続け、球磨焼酎ブランドを守る使命を果たすために、伝統と革新の両立にチャレンジしていきます。

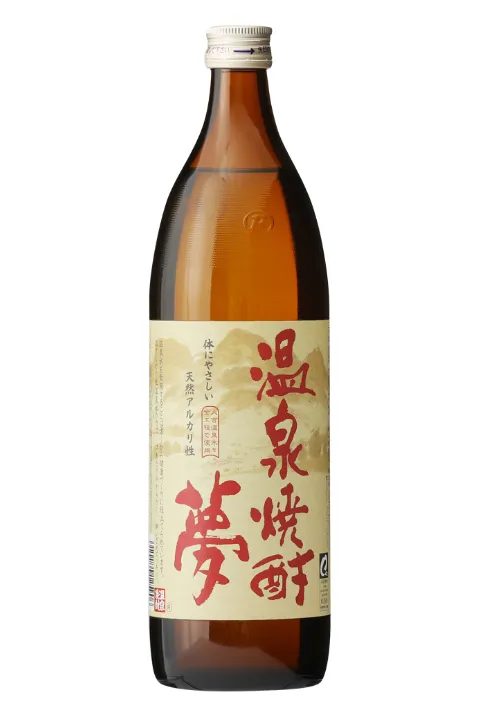

合資会社大和一酒造元

温泉焼酎夢(減圧)

ONSENSYOCYUYUME

天然温泉に由来するほのかな甘みがあり、口当たりまろやか。弱アルカリ性だから身体にもやさしく、酔い覚めもさわやか。

ABOUTー酒造についてー

明治から続く蔵元を昭和27年に先々代が引き継いで誕生した大和一酒造元。先代のユニークな焼酎造りを受け継ぎつつ、歴史的観点から球磨焼酎を検証し、本来の味や造りを追及して、球磨焼酎の伝統を守っています。

合資会社大和一酒造元

球磨川

KUMAGAWA

原料は人吉産の玄米と玄米麹のみ。激しくもどこか優しい、まさに球磨川のような自然な味わいの逸品です。

ABOUTー酒造についてー

明治から続く蔵元を昭和27年に先々代が引き継いで誕生した大和一酒造元。先代のユニークな焼酎造りを受け継ぎつつ、歴史的観点から球磨焼酎を検証し、本来の味や造りを追及して、球磨焼酎の伝統を守っています。

有限会社渕田酒造本店

一勝地

ISSHOCHI

一次・二次ともにカメで仕込み、樽で長期貯蔵したもので、ブランデーを思わせるような琥珀色。まろやかな口当たりでコクのある味わいが特長です

ABOUTー酒造についてー

100年以上経つ現役の蔵で、日本でも屈指の巨大な鍾乳洞「球泉洞」がある球磨村に位置し、球磨焼酎の蔵の中では一番下流にあります。麹造りから洗米、醸造までの工程を実直に昔ながらの手造りで続けています。